ドア修理の用語集

上枠

上枠とは、建築において開口部の上部に位置する枠材を指す一般的な用語として用いられます。

その定義は、建築の様式や部材の種類によって多岐にわたります。

ドア修理における「上枠」とはドア枠に取り付けられ、ドアが当たる部分を指すというものです。

これは、ドアの閉鎖時に上端が接触する部分であり、ドアの開閉機能において重要な役割を果たします。

蝶番(ちょうつがい、ちょうばん)

蝶番とは、開き戸、開き窓、家具の扉など、二つの部材を開閉できるようにするために用いられる軸金具です。

これは、接続された二つの部分が軸を中心に回転することで、開閉の動作を可能にするための不可欠な部品です。

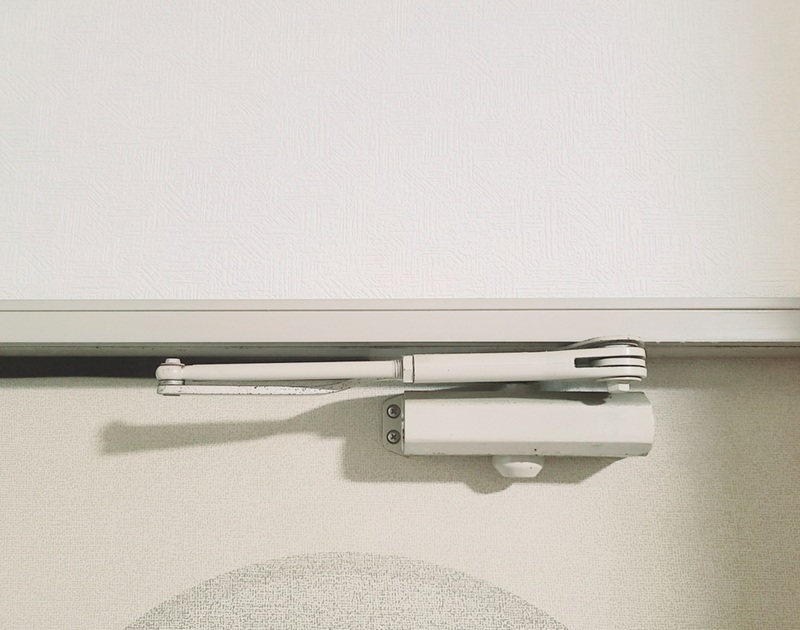

ドアクローザー

ドアクローザーとは、玄関などのドアの上部に取り付けられている、油圧の力によってドアをゆっくりと自動的に閉めるための装置です。

ドアガード

ドアガードとは、玄関のドアの内側に取り付けられた簡易的な補助錠のことです。

ドアバー、U字ロック、ドアチェーンなどの名前で呼ばれることもあります。

戸当たり(とあたり)

戸当たりとは、主に以下のような意味で使用される建築用語です。

まず、出入り口や窓などの開き戸を閉じたとき、戸が行きすぎないように方立や枠などに取り付けられる突出部を指します。また引き戸においては、開閉時に戸が当たる柱や建具枠の部分を意味することもあります。

さらに開き戸の場合は、扉を開けたときに腰羽目などに当たらないよう戸を食い止める金具としての役割も担っています

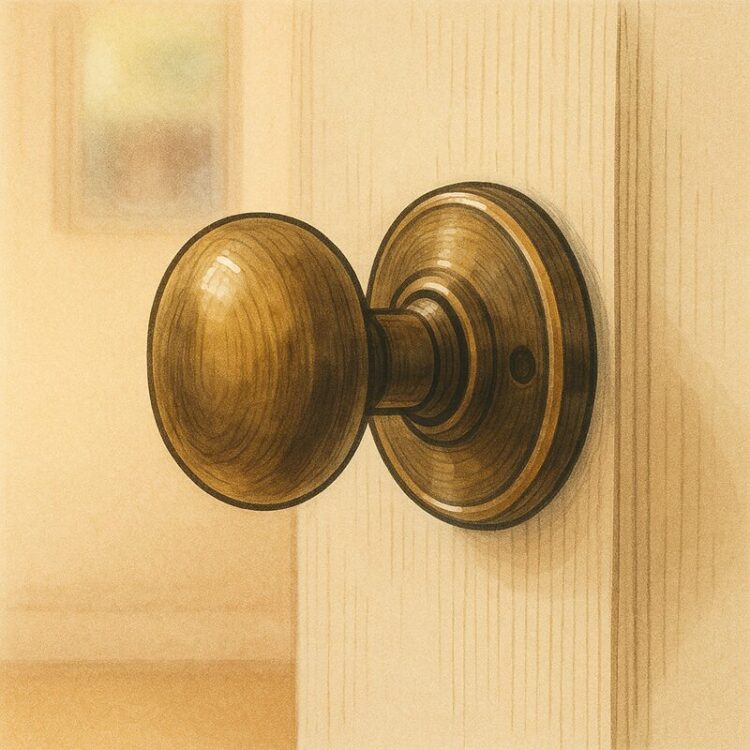

ドアノブ

ドアノブとは、ドアを開閉するための取っ手のことです。

ドアノブは、ドアとドア枠を結びつけている空錠を外す役割を持ち、これによってドアが開くようになります。

多くのドアノブには、風などでドアが開かないように固定するラッチと呼ばれる金具が備わっています。

ドアノブを回したり、レバーハンドルを押し下げたりすることで、このラッチが引っ込み、ドアを開けることができる仕組みです

ドア枠

ドア枠とは、一般的に壁とドア本体の間にあるフレームのことです。

ドアや引戸などの建具には通常、この枠が存在します。ドア枠は、ドア本体を囲む細い部分と表現することもできます

ドアストッパー

ドアストッパーとは、扉を開いた状態で固定したり、扉が開いた際に壁や家具に直接当たらないようにするために用いられる部品や器具のことです

戸車

戸車は、引き戸や窓をスムーズに開閉するために欠かせない車輪部品です。

日常的に使用する引き戸や網戸、サッシなどの底面に取り付けられており、車でいうところのタイヤのような役割を果たします。これによって、重い引き戸でも滑らかに開け閉めすることが可能になります。

フランス落し

フランス落しとは、両開きドアの片方や親子ドアの小扉を固定するための金物です。

単純な構造ながら実用性が高く、様々な建物で広く使用されています。

ドアの小口側に取り付けられた上げ下げ式の軸棒を、床や枠に設けられた穴に差し込むことで、扉を固定する仕組みになっています。

玄関ドア

玄関ドアとは、玄関に設置される扉のことで、耐久性や耐候性が求められます。

開閉のスタイルによって「開き戸」と「引き戸」の2種類に分けられます。

室内ドア

室内ドアとは、居室と廊下やトイレ、洗面、浴室などの出入口に設ける扉で、空間を仕切る建具です。

用途や大きさに応じてさまざまな種類があり、開閉方法によって開き戸、折れ戸、引き戸などがあります。

トイレドア

トイレドアとはトイレに取り付けるためのドアやドアノブなどの建材のパーツのことです。

木目が美しいデザインやカラーバリエーションが豊富なトイレドアは、自宅のインテリアと合わせてカスタマイズできるのでリフォームなどで活躍するアイテムです

浴室ドア

浴室ドアとは、浴室に設置するドアのことです。

開き戸、引き戸、折れ戸などの開閉タイプがあり、水がかかる部分なのでアルミ製や樹脂製のものが多いです。

引き戸ドア

引き戸ドアとは、床に設置した溝やレールの上を左右にスライドさせて開け閉めするドアです。

日本古くから襖や障子などで用いられており、親しみのあるシステムです。

カギ修理の用語集

ガードプレート

ガードプレートとは、ドアや郵便受け口などの隙間を塞いで、こじ開けや侵入を防ぐ防犯用品です。

サムターン

サムターンとは、ドアの内側に取り付けられている、錠の開け閉めを行うための回転式のつまみ金具のことです

ストライク/受座(うけざ)

ストライク(受座)とは、ドアの枠に取り付けられた金具で、ラッチボルトやデッドボルトを収める部品です。鍵をかける際に動作します。

内締まり錠

内締まり錠(うちじまりじょう)とは、扉の室内側からのみ鍵をかけることができる錠のことで、引き違い戸や窓サッシなどに使用されています。

エントランスキー

エントランスキーとは、マンションやアパートなどの集合住宅の入り口(エントランス)の鍵や解錠システムを指します。

ギザギザキー

ギザギザキーとは、鍵の先端が山状にギザギザになっている鍵のことで、ピンシリンダー錠の一種です。

シリンダー内部に多くのタンブラーを配置することでピッキングを難しくする構造になっています。

逆マスターキー

逆マスターキーシステムとは、各部屋の鍵は別々だが、共用玄関や共用口などの鍵を各部屋の鍵で開けることができるキーシステムです。マンションやアパート、寮、社宅などに採用されています。

空錠前

空錠(くうじょう)とは、ドアをロックする機構を持たない錠前で、鍵をかける必要がない場所に使用されます。

サムラッチ錠前

サムラッチ錠とは、親指(サム)でつまみ状の金具(ラッチ)を押して開け閉めする錠前です。

装飾が施されていることが多いため、装飾錠とも呼ばれます。

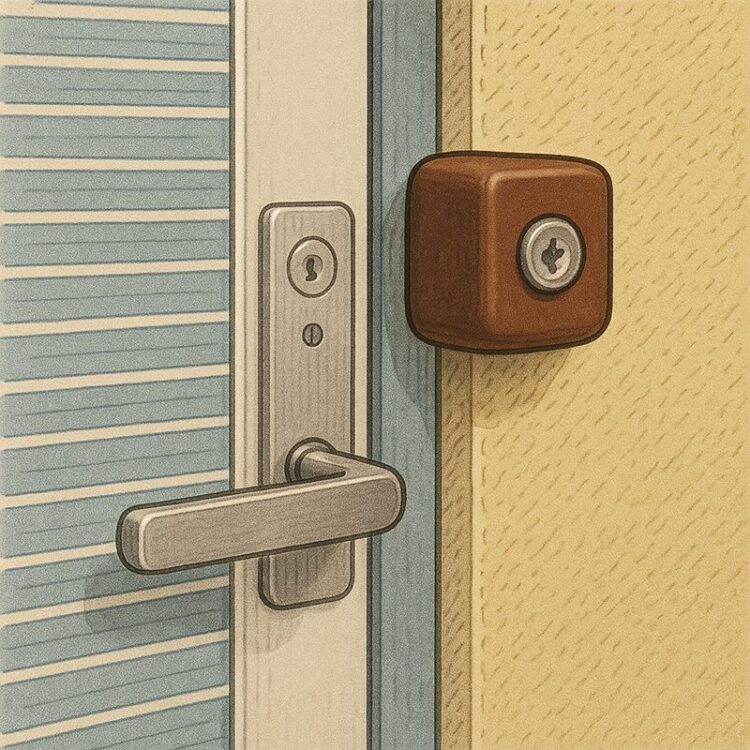

シリンダー/シリンダー錠

シリンダー錠とは、鍵穴(シリンダー)に鍵を差し込み、回転させることで施錠・解錠を行う機構を持つ錠前のことです。

円筒状の形状をしているのが特徴です

錠(じょう)/錠前(じょうまえ)

鍵業界や建築金物の業界では、「錠」=錠ケース(ロックケース)を指すことが多い。

つまり、ドア内部に埋め込まれている金属の箱状パーツで、ラッチやデッドボルトなどの機構が入っている部分を「錠(じょう)」または「錠ケース」と呼びます。

一方で、「錠前」は錠ケース+シリンダー(鍵を挿す部分)など一式を指します。

装飾錠前

装飾錠前とは、アールデコやロココ、ゴシックなどの欧風の模様を真似たデザインの錠前です。

サムラッチ錠やアンティーク錠とも呼ばれます。

ディンプルキー

ディンプルキーとは、鍵の表面に凹凸(ディンプル)が施されたシリンダーキーの一種で、防犯性に優れています。

電気錠・スマートロック

電気錠は電気配線の工事が必要な錠前

スマートロックは電子錠の一種で、スマートフォンやICカードなどで解錠できるシステムです。

テンキー式錠前

テンキー式錠前とは、暗証番号を入力することで施錠・解錠できる錠前で、電気錠の一種です。

鍵の紛失や盗難を防ぐことができます。

2個同一キー

2個同一キーとは、玄関の鍵が上下2個付いている場合に、その2つの鍵を1本のキーで開閉できるようにすることを指します。これを「同一キーシステム」といいます。

引戸錠前

引戸錠前とは、引戸に用いられる錠前、または戸先錠(とさきじょう)と呼ばれる鍵です。

戸を閉めたときに戸枠にあたる部分に付けられ、戸と戸枠を固定して施錠します。

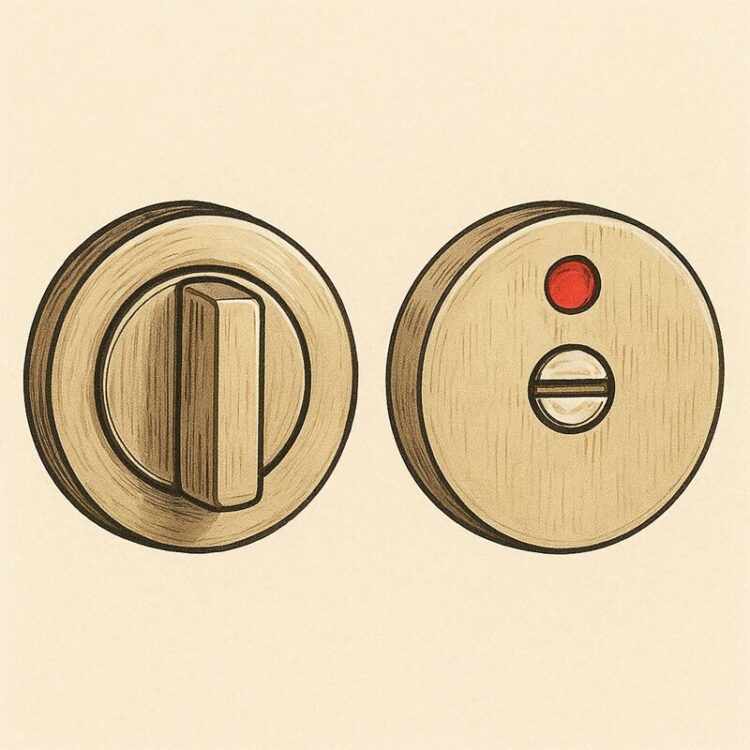

表示錠前

表示錠前とは、施錠されているか解錠されているかの状態を外から確認できる錠前です。

トイレや洗面所、浴室などのドアに用いられることが多いです。

補助錠前

補助錠とは、主錠(ドアや窓に最初から取り付けられている錠)とは別に、防犯性を高めるために取り付ける錠前のことです。

デッドボルト

デッドボルトとは、錠前の一部で、ドアなどを施錠する際にドア本体からドア枠へと突出する金属製の部品のことです

ピッキング

ピッキングとは、錠前を鍵を用いることなく、また破壊することなく、ピックなどの器具を用いて開錠する行為。

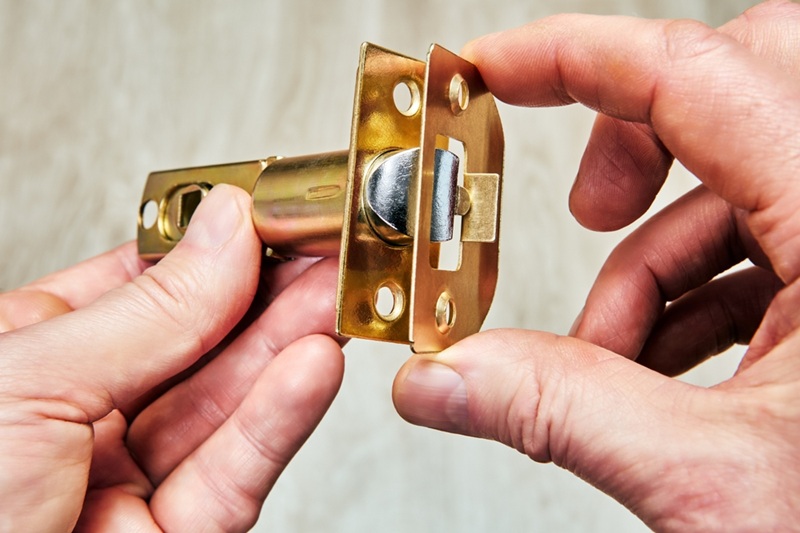

ラッチボルト

ラッチボルトとは、ドアの側面に取り付けられた三角形のボルトで、ドアを閉めたときに風圧などで開かないように固定する部品です。空締めボルトや仮締めとも呼ばれます。